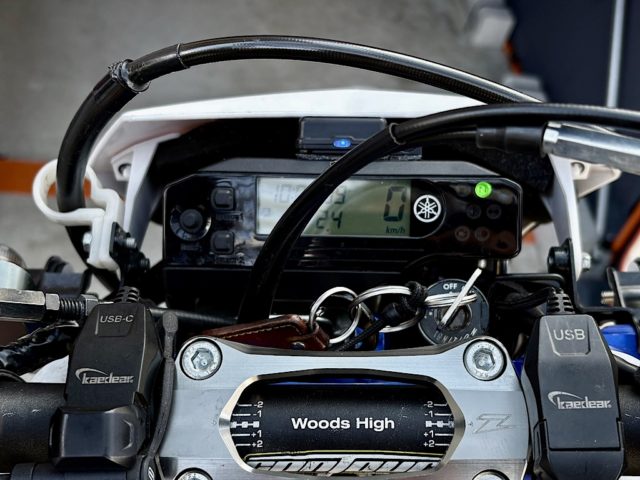

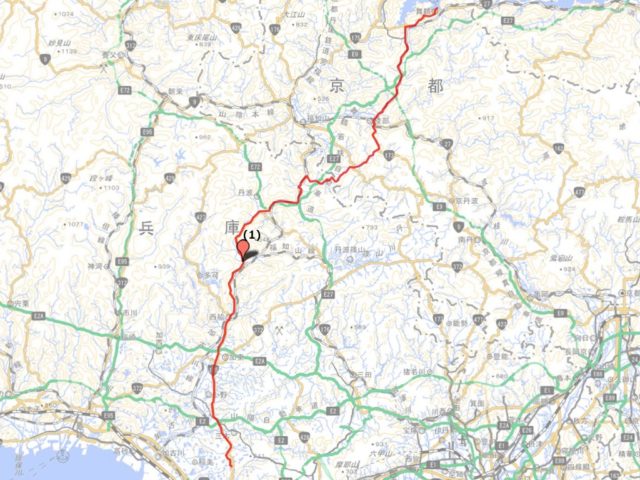

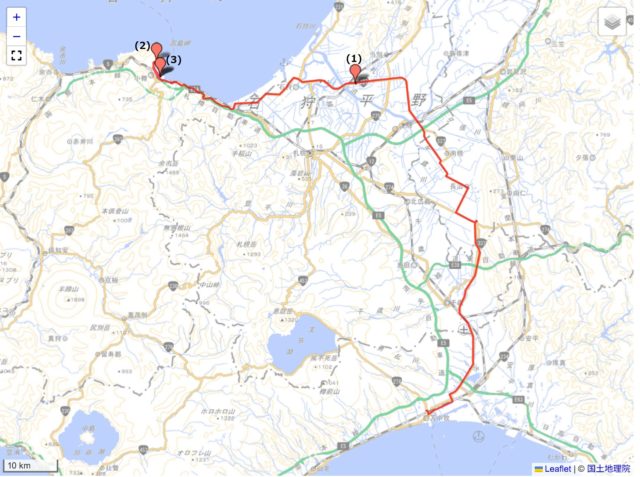

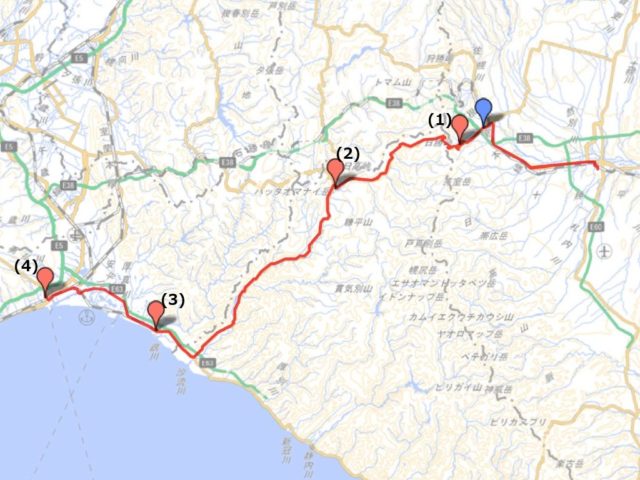

「ハンターカブに乗って宗谷岬に行こう!」プロジェクトが終了したので乗り換えることにした。購入したのはトリッカー(XG250)で2018年式の最終型。新車はないのでバイク王で9000kmちょっとの中古車にした。トリッカーは2008年式に続いて2台目になる。車両はほぼノーマルだが、純正のハンドガードと力造のトレッキングシートが付いている。前のオーナーは女性だったようだ。なお、ハンターカブ(CT125/JA55)は婿殿(娘の旦那)のところに嫁いでいく予定。彼はアウトドア派でキャンプツーリングに使うとのこと。

トリッカーには一度乗ったことがあるので、あまり迷わずに好みのパーツに付け替えていくつもり。

※写真後ろのカブは4気筒だ!