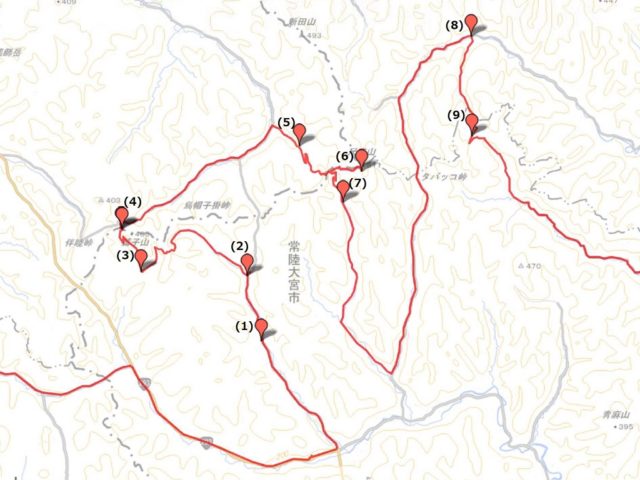

凹凸に強くなるかと思って、CT125のフロントホイールを19インチ化してみた。ホイールはZETAのZ-WHEEL S30リムでサイズは1.40×19インチ。TT-R125LWEなどに適合するW02-71411がCT125と同じ36穴となっている。スポークはRCB製でサイズ180-9のスポークセットを用いた。17インチRCB製アルミリムには157-9を使っていたので、23mm長いスポークになる。片側約1インチ(25.4mm)なので、一番近い差になるものにした。

写真左が組み上げたホイールで右がノーマルホイール。一回り大きくなった。タイヤはIRC製GP-21の70/100-19で、元々はKLX125用だと思う。

フェンダーを40mmアップしていたこともあり、特に問題なく装着。

フェンダーとのクリアランスはまだ十分あるので、林道などでも問題ないだろう。

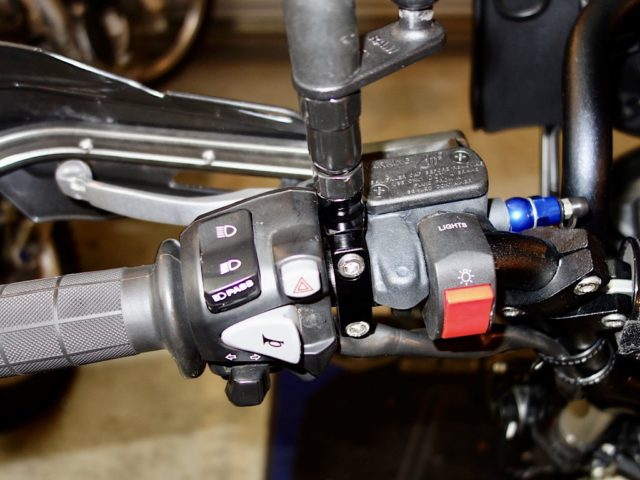

前輪が大きくなったので少し前上がり(尻下がり)になった。リアホイールはRCB製17インチリムで、タイヤはIRCのGP-1 3.00-18。バランスを取るなら足つきは悪くなるが、リアサスを20㎜ほど長いものにするとよいかもしれない。乗ってみた感じでは、最初は少し違和感があり、曲がりにくい感じもしたが、すぐに慣れてしまった。サイズが変わることで、フロントとリア(スプロケ部)の回転数の関係が変化するので、ABSエラーが出る心配があったが、郊外を走った限りではエラーは出なかった。